呜——汽笛声响彻重庆山城!

19世纪末,第一艘现代化轮船无视清政府阻挠,闯过三峡天险,抵达朝天门港口——重庆这座古渝雄关的军事重镇、中国西部的门户,终究未能安居一隅,自此登上世界舞台。

商贸云集的开埠口岸、抗日战争的中坚力量、红岩精神的发源之地、革命先驱的奋斗历程……穿越一个多世纪时光,重庆一路逆袭、披荆斩棘、乘风破浪,在动荡年代里开启波澜壮阔的人生。

你品!忆往昔峥嵘岁月,赏今朝锦绣河山,弥漫出馥郁芬芳,如窖藏美酒,愈久弥香。

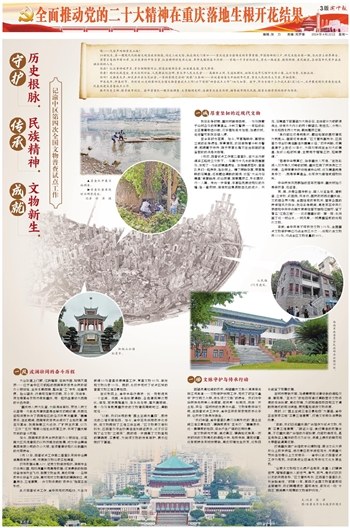

你看!鹅岭抗战遗址、重庆谈判旧址、人民解放纪念碑、重庆市人民大礼堂……高楼林立间、交通纵横处,斑驳足迹早已烙印大街小巷,山川为脊,文脉流淌。

你听!文物虽无声,却是亲历者与见证者,一首的豪情悲壮的“战歌”正奏响——诉说着动荡与开拓的年代里,重庆人民的忠义不屈、开拓进取。

甲辰龙年,仲春时节。历时近40天的第四次全国文物普查试点工作(以下简称“四普试点工作”)如火如荼。渝中,作为全国十三个试点县(区)之一,正开展近现代重要史迹及代表性建筑普查试点工作。

拨开历史尘烟,探寻城市记忆。渝中普查队一路实地调查、大量翻阅史料,追溯重庆成长历程,描摹城市现代风貌,探索文物资源的保护与传承。

一段

波澜壮阔的奋斗历程

大台阶直上门廊,红砖墙面、竖向开窗、琉璃瓦屋顶——位于渝中区双钢路的西南军政委员会民政部办公楼旧址,坐东北朝西南,整体呈“工”字形,庄重肃穆。抬头望去,仿佛可见解放初期,邓小平、刘伯承、贺龙等革命家毅然赶赴重庆,用一腔热血建设大西南的千古传奇。

“重庆市人民大礼堂、大田湾体育场、劳动人民文化宫等一大批优秀建筑都是在解放初期修建,共同见证和深度参与了西南地区的经济恢复与重建。”唐嵩表示,在此期间,西南军政委员会进行了土地改革、镇压反革命、抗美援朝三大运动,厂矿民主改革,以及“三反”“五反”等群众性社会改革工作,书写了重庆解放后的奋斗历程。

如今,西南军政委员会民政部办公楼旧址,这座南大区风貌建筑仍以热烈跳动的脉搏,成为中冶赛迪集团有限公司的办公大楼,继续着建设现代化新重庆的光荣使命。

3月12日,四普试点工作第二普查队来到中冶赛迪集团有限公司,开展新文物线索实地调查。

打开数据采集APP,记录文物保存现状;架起专业级绘测仪器,现场测量长宽高等数据;还有最新的航拍设备缓缓升空飞行,拍摄文物全貌、周边环境……各种数字化设备齐上阵,高效完成文物建筑的精确定位、测量测绘、三维建模,一份文物资源的“数字化”档案正在形成。

此次四普试点工作,渝中共完成两路口、大溪沟街道59处普查资源调查工作,复查文物40处,新发现文物线索19处。同时,也初步完成了试点区域的普查文物三维实景地图。

在这张图上,渝中半岛仿佛被一比一投射进另一个空间。远眺,半岛轮廓清晰、各色建筑鳞次栉比;细观,那绿荫掩盖处、车水马龙旁、摩天高楼间,是一处处承载厚重历史的文物建筑巍峨屹立、清晰可见……

“以前,我们采用的是‘国土空间矢量图’,即传统的二维平面地图。如今,渝中率先利用数字化手段,将文物搬到了三维立体空间。”区文物局文保科科长、区四普办综合协调组组长胡征表示,这不仅实现了让文物“立起来”,同时进一步提高了文物呈现的精确度、实景感,为后续文物的传承保护、展示应用打下基础。

一城

厚重坚韧的近现代文物

抗日战争时期,重庆城硝烟四起。一处处隐藏于山城各处的军事堡垒,冷峻又警惕——年轻的战士正匍匐射击口前,双手握枪目光如炬,如遇攻城,他将誓死抵抗日寇入侵。

百余年时光荏苒。如今,芳草掩映中、高楼林立间的战争遗址、军事建筑,依旧保持着冷峻与警惕,即便藏于市井、隐于茅草也掩不住当年随时准备拒敌的决绝与刚强。

3月初,四普试点工作第二普查队,在大溪沟街道滨江路段立交桥下,一处高约十几米的背阴崖壁处,发现了一处战时碉堡遗址。阶梯铺满落叶,普查队员们一路搀扶,拾阶而上。镰刀劈断杂草,荒草掩映的石碉堡,逐渐露出清晰的面貌:这座“大溪沟石碉堡”倚壁临渊,依山而建,面朝嘉陵江,形似圆环,约一人高。走近一步细看,手掌轻抚痕迹斑驳的外墙;拾一截树枝,细细挖出填满射击孔的泥沙。只见,石碉堡下部基础为大块条石,主体部分为钢筋混凝土,设有外大内小的两个瞭望孔(射击孔),分别从东北和西北两个方向,朝向嘉陵江面。

“其内部应该是钥匙状,露出地面的圆环建筑为钥匙头,里面还有通道。”区文管所副所长、区四普办综合协调组副组长唐嵩介绍,“初步判断,该碉堡建于上世纪30年代,为四川军阀在全川大修碉堡、抢修公路时所建,主要用于增强江防、控制要道。”

“若得中华果真亡,除非重庆人死绝。”在抗战进入双方持久对峙的时期,重庆扛起了民族危亡之关键。各种军事布防设施遍布山城,这处碉堡就是其中之一,既是军事堡垒,也可作为避难或储物场所。

中华民族风雨飘摇的百年历程中,重庆城始终是亲历者、见证者。

英、美、法等各国传教士、商人纷至沓来,建教堂、立学校、修医院、开洋行;国民政府西迁重庆后,文政商各界大咖、全国性党政军机关、盟军各国的使领馆风云际会;抗日战争期间,周恩来率中共代表团和中共中央南方局常驻曾家岩和红岩村,留下著名“红色三岩”……这浓墨重彩的一撇一捺,也刻画了这一城山水、一城风骨、一城厚重坚韧的近现代文物。

目前,渝中共有不可移动文物179处,全国重点文物保护单位约占全市三分之一;近现代类文物共119处,约占全区文物总量的80%。

一场

文脉守护与传承行动

回望波澜壮阔的历史,凝望重庆文脉从涓涓细流到江河奔涌——文物保护利用工作,完成了时空交叠中“护文明之火种,传永续之文脉”的使命。我们与中华民族先民虽从未谋面,却共赏一轮明月,共存一方土地,共经一座城市的发展与兴盛。文物承载中华文明,在四普试点工作中,渝中正积极探索用数字化手段,让历史文脉焕发新生。

“我们希望,渝中普查队最终绘制形成的‘国土空间三维实景地图’,精确度满足‘亚米级’。”唐嵩表示,这一高精度的地图,将会产生广阔的应用场景。

在文物研究方面,通过真实、精确地还原某一历史时刻的文物周边的道路分布、地势走向、建筑设置,这样即使未来城市更新,周边环境发生改变,这张图也能留下可靠依据。

在城市更新方面,如遇需要规划建设新的道路交通、建筑等,“亚米级”的地图可通过清晰显示文物资源的本体轮廓、周边环境,及时规避因底图现实不清晰而造成的规划误差,更完整地保存文物资源。

同时,以“国土空间三维实景地图”为基础,渝中正在探索实施“实景三维建模”,打造文旅服务消费新场景。

“目前,我们已将重庆湖广会馆作为试点文物,开展‘实景三维建模’。”胡征介绍,通过精准的数据采集,不仅重庆湖广会馆的外部轮廓、内部构造可见,甚至连栋梁上雕刻的花纹及彩绘,供桌上摆放的鲜花和水果都能逼真还原。

打造重庆湖广会馆数字化博物馆、谋划文化大讲坛线上数字讲座、进行景区数字游览观光、开展重大节庆活动等线上文旅服务……渝中以此次四普试点工作为契机,与时俱进让巴渝优秀传统文化永葆生机。

“让更多文物和文化遗产活起来,丰富人们精神世界,增强做重庆人的志气、骨气、底气,是我们孜孜以求的共同目标。”区文管所所长、区四普办普查队队长徐晓渝说,“时隔13年,第四次全国文物普查即将全面铺开,我们踌躇满志、蓄势待发,做好这一场‘十四五’期间最大规模的文物保护行动。”

文/记者 徐 潇

图/除署名外为本报资料图片