重庆有句老话,“好个重庆城,山高路不平,出门就爬坡,下船就上坎。”作为重庆城市形象的典型代表,“重庆母城,美丽渝中”高低错落、两江环抱、烟火气息浓烈,素有江城、山城、不夜城的美誉。

随着全域旅游的日渐兴盛,渝中作为一座地形奇特、交通奇趣、建筑奇异的8D魔幻城市形象深入人心。在这里,人文故旧和时尚繁华交织,处处充满着探索的乐趣与惊喜。

其中,重庆长江索道就是这样一个日久弥新的所在。它从历史中走来,是老重庆人记忆中“飞渡大江的空中公交巴士”;它向世界走去,成为了万千游客心中“鸟瞰重庆的空中观光巴士”。

万里长江第一索 重庆旅游第一站

重庆长江索道北起渝中区新华路,南至南岸区上新街,连接着商务繁华的渝中区和山水都市的南岸区。该景区由“渝中城史文化区、长江空中观光区、南岸影视文化区”三部分组成,幅员9.8平方公里。重庆长江索道于2018年2月被评为国家AAAA级景区。景区集“桥都、雾都、江城、山城、不夜城”之大成,以“江山一体景城融合,自然人文交相辉映”的立体画卷,呈现“山水之城,美丽之地”的大美神韵,成为了五湖四海游客感受重庆魅力的必游之地。

刚刚过去的暑假,渝中文旅市场交出了旅游接待人数1278.4万人次的高分报表。其中,素有“万里长江第一索”之称的重庆长江索道更是游客们心中的“香饽饽”。

“我们提前三天在网上预约的门票,今天10点左右到达景区,前面还有300多人排队,太火爆了。”8月15日,记者在重庆长江索道景区看到,景区游客排起长龙,来自甘肃的游客贾女士一家仔细核对智能排号预约系统后,满怀期待地排队等候着乘坐索道。

自今年以来,重庆长江索道景区人气逐渐恢复,抖音、小红书等多媒体点击量,携程、美团等第三方平台门票预订量稳步上升,暑假期间达到接待高峰,日均接待游客量达1.7万人次,同比增长约30%。

飞渡长江的“土飞机” 重庆立体交通见证

重庆长江索道“火”了,但老重庆人却丝毫不意外。早在1987年,重庆长江索道刚刚建成时,它就已经是人们心中不折不扣的“大明星”了。

“母城”渝中三面环水,在缺少跨江大桥的年代里,乘船过江是市民出行的重要交通方式。早在公元1888年(清光绪十四年),士绅廖春瀛捐资造木船36只,开启了“渝中储奇门—南岸海棠溪”长江义渡航线。

一直到上世纪七八十年代,乘船依然是重庆最普遍的过江方式。然而,面对每日乘船爬坡上坎的辛劳、每年夏洪冬雾停航的窘境,让重庆人除了陆路、水路之外,还有了因地制宜的“天路”梦。

缆车、索道应运而生。其中,跨江通连渝中区和南岸区的重庆长江索道始建于1986年3月20日,是继嘉陵江索道建成后,重庆修建的第二条索道。耗时半年,10月24日竣工投入运行。该索道是中国第一条自行设计制造的双承载、双牵引、往复式大型客运索道,全长1166米,时速每秒6米,单程运行4分30秒,最大载客量65人左右。

当时老重庆人曾有这么一句戏言:“房如积木顺山盖,坐车没得走路快,爬坡上坎当小菜,空中巴士最实在。”可见索道在重庆人心中的地位很高。

“在那个乘坐飞机尚属奢华消费的八十年代,索道这种凌空飞渡的过江方式,极大地满足了重庆人对蓝天的向往。”区文管所副所长唐嵩告诉记者,老重庆人戏称过江索道为“土飞机”,很好地缓解了市民“出行难”,成为了重庆立体交通史上浓墨重彩的一笔。

2009年12月15日,重庆长江索道被列入重庆市文物保护单位。

鸟瞰重庆新地标

魔幻重庆尽收眼底

时间的车轮滚滚向前,来到21世纪,重庆交通飞速发展,跨江大桥、过江轨道如雨后春笋,逐渐成为人们主要的出行依托。

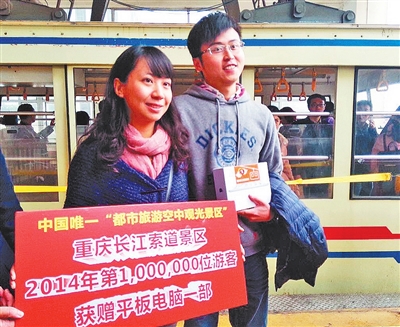

重庆长江索道逐渐没落,选择它作为通勤方式的人们越来越少。2014年1月1日,重庆长江索道华丽转身,以“保护展现文物价值,提升国有资产价值”为目标,踏上了跨界转型旅游业的漫漫征途。

从渝中进入长江索道景区,历史的印记扑面而来。首先印入眼帘的是《渝城飞渡图》和《长江索道赋》,生动展现了一幅重庆城“山、水、人”和谐共融的城市特性画卷和开拓创新的城市人文精神。

再往里走,则来到“渝中城史文化区”。在这里,图文并茂地展示了重庆筑城史、古巴渝十二景、嘉陵江索道部件陈列等母城文化故事。而从南岸区进入景区,则可以在南岸影视文化区,欣赏到《周渔的火车》《疯狂的石头》等以索道为取景地的热门电影拍摄的幕后花絮。

乘坐其间,远处山景、江城、大桥、碧水层层叠叠,好似观看一部3D版城市大片,素有“日观山城,夜瞰灯海;不坐索道,白来重庆”的不虞之赞。

“我和朋友一起来的,今天天气不错,重庆来福士、重庆湖广会馆、东水门大桥、两江游船、珊瑚坝机场风景尽收眼底,很过瘾。”来自天津的游客吴梓涵告诉记者,她来重庆旅游逛了很多地方,但从索道视角欣赏重庆,别有一番风味。

不得不说,重庆长江索道的跨界是成功的。近10年来,凭借独特的观景视野、厚重的人文底蕴,它已然成为了游客了解重庆的“风景眼”,是来渝游客最喜爱的“飞越山城,鸟瞰重庆,解读山城魅力,体验重庆特色”的都市旅游空中观光景区之一。

记者 黄清娴/文

图片除署名外由记者 何 超 摄